sempereadem;

0510: 극단 풍경 <작가, 작품이 되다 1-장 주네> 본문

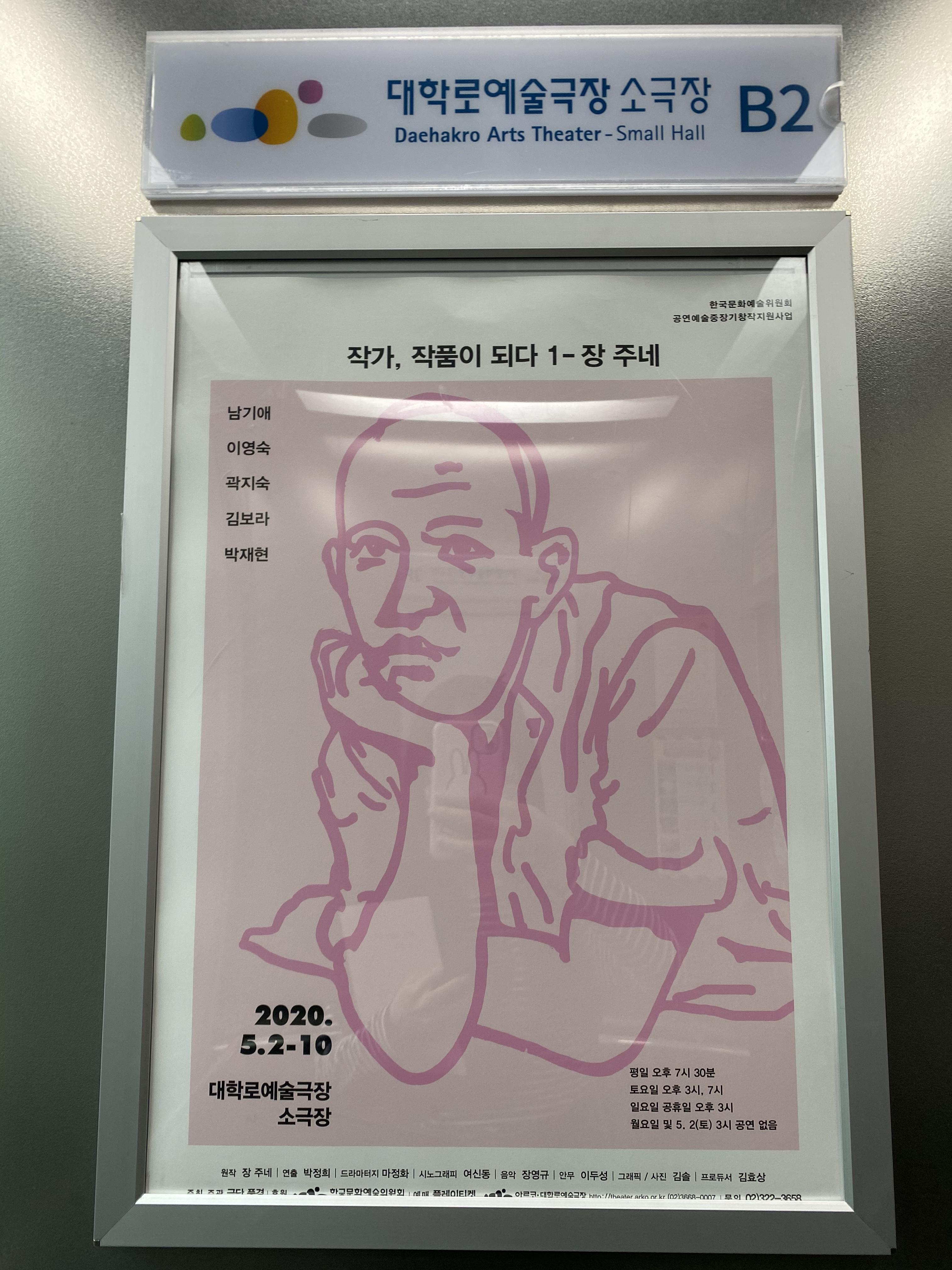

0510 <작가, 작품이 되다1 -장 주네>

(미룬 공연 기록2)

극단 풍경, 박정희 연출

극장: 대학로예술극장 소극장(블랙박스 상자무대)

연극의 디테일을 잊지 않기 위해, 관극 후 30분 이내로 글을 작성하는 것을 목표로 하고 있는데 계속 할 일들이 밀려 공연 좀 지난 상태에서 글로 정리하게 되었다.

우리는 필연적으로 작가와 작품을 결부시켜 볼 수밖에 없다고 생각한다. ‘작가, 작품이 되다’는 타이틀은 대놓고 그렇게 연극을 보라는 의미 같다. 장 주네에 대한 기본적인 연대기를 읊고 시작하지만 그 내용은 워낙 짧아서, 장주네에 대한 사전 지식이 없다면 관극에 어려움이 있을 듯 싶다. 이머시브 공연으로 기획되었지만, 코로나19의 여파로 일정 부분 수정되었다고 한다. 객석은 총 14석이다. (취소표 성공 !^^) 그대로 공연되었다면, 어떤 방식의 관객참여와 체험이 있었을 지 쉽게 상상이 안됐지만 궁금했다.

극장은 대학로예술극장 소극장, 무대와 조명은 굉장히 모던하다. 검은색 타일 바닥에 천장에는 사다리를 엎드려 놓은 듯한 모양의 형광등. 무대 위에는 아무 것도 없다. 무대의 톤이 기억으로 블랙,화이트, 회색조에 형광등 색깔까지 더해져 차갑고 공허한 느낌을 줬다(선입견은 아니겠지?) 라일라 역할의 배우분이 검은 타일바닥에 분필로 낙서를 한다. 음향은 아마 없었던 것 같다. 배역과 관계없이 모두 여자 배우. 객석 뒤로 등퇴장 하고, 왼쪽 공간에 낮은 높이의 조명 설치해서 그 조명만 쓰기도 함, 처음 자리를 한 번 옮길 때 빨간 조명 있었던 것으로 기억.

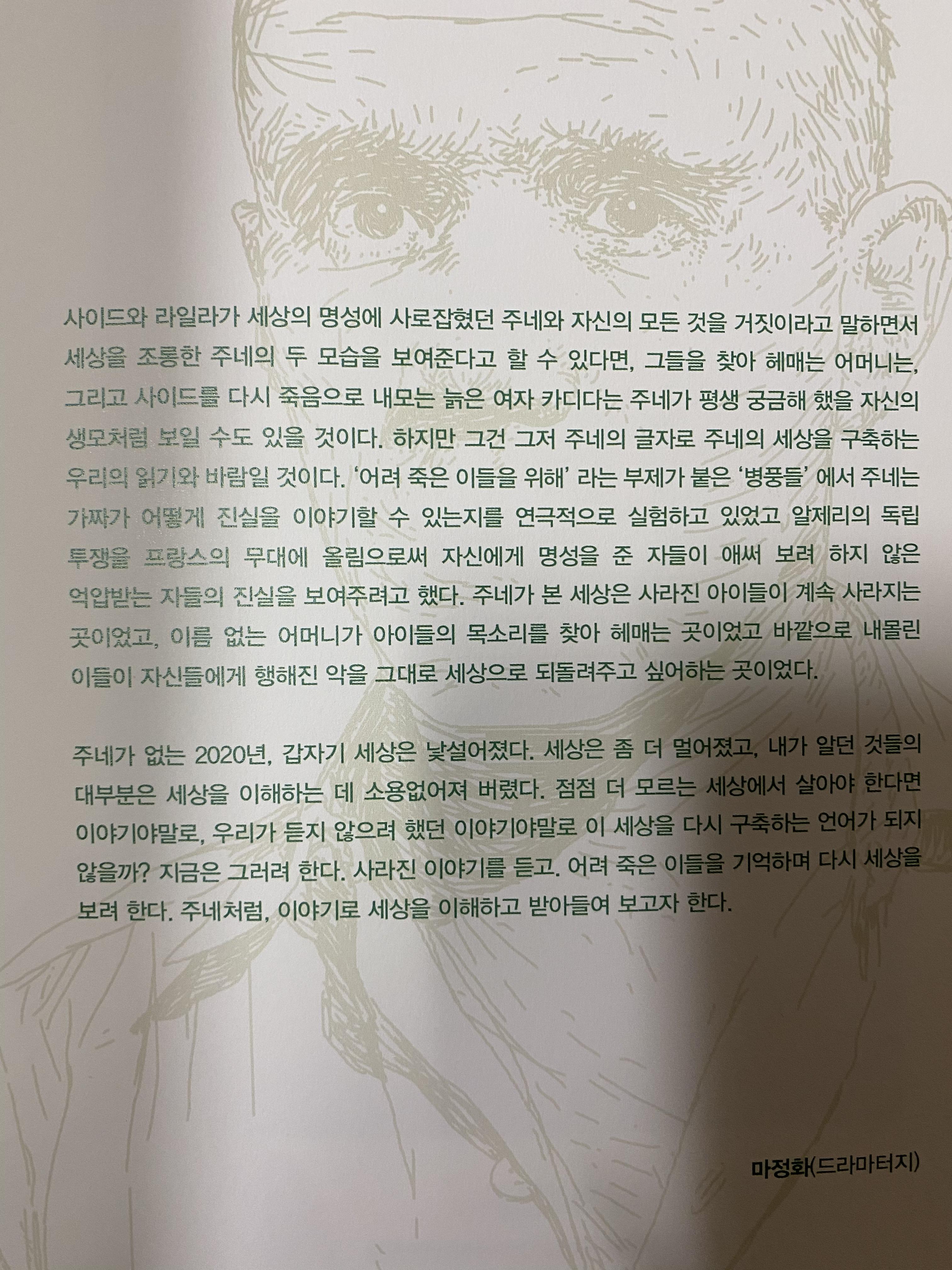

주네는 사생아로 태어나 버려졌고, 도둑질을 일삼아 (심지어 별거 아닌 좀도둑) 교도소를 들락날락한 부랑자였다. 그는 글을 썼고, 사르트르는 아이러니하게도 주네를 성주네로 칭했다. 주네의 삶을 고려한다면 참으로 모순적인 칭호이지만, 여하튼 연극은 그의 마지막 희곡인 <병푼등>(부제는 “어려 죽은 이들을 위해”)을 바탕으로 하고 있다. 당시 프랑스 식민지 알제리에서 일어난 독립 전쟁을 배경으로 한 가족의 이야기를 다룬다. 전쟁, 가족, 쓰레기 악취, 냄새, 기억, 죽음, 돈 , 진실과 거짓, 어머니와 아들, 시어머니와 며느리 등의 키워드로 정리 할 수 있었는데. 주된 정서는 ‘버려짐’이다.

인물의 행동이 과장되고, 인간 군상을 표현하기 위한 상징적 존재로 표현된다. 배우들의 움직임, 대화의 맥락이 없어 분절되고, 정신없는 느낌도 든다. 삶의 밑바닥에 놓인 인물들의 처절한 모습이 안타까웠다. 차가운 바닥, 심플한 무대에서 인물들의 신체 움직임이 두드러져서 공허함, 외로움이 역설적으로 강조되는 느낌이었다.

공연 자체는 전혀 다른데 유제니오 바르바 <크로닉 라이프>를 볼 때 느낀 슬프고 공허한(멍한) 느낌을 받았다. 생각해보니 <크로닉 라이프>에 공연장에 들어가기 전에 일종의 의례처럼 줄을 서고 차례대로 들어가는 연출이 있었다. (줄을 서서 공연장에 들어가고, 커튼콜을 하지 않고 끝난 의도를 생각해보고 나서야 왜 유제니오 바르바가 거장인지 언뜻 알게 된 것 같다. 아직 내가 공부가 한참 부족하다는 것을 느꼈던 공연이다.) 이 작품의 오프닝은 주네의 액자가 다섯 점 걸려있는 회색 벽 앞에서 다섯 명의 배우분들이 주네의 삶에 대한 대사를 뱉는 것이다. 오프닝 장면 뒤, 무대 위 문이 열리고 관객들은 새로운 공간으로 한번 더 들어간다. 마치 극중극을 체험하는 것 처럼, 내부의 공간에서 공연이 진행되고 공연이 끝나면 관객은 다시 문을 나선다. 이렇게 구성한 이유는 무엇이었을까? 이머시브 공연을 빌려 극중극 구조로 만든 것으로 봐도 되는지 좀 궁금했다.

한 작가를 파서 열심히 공부하는 것이 필요하지만, 미뤄두고 있었는데 이번 기회로 구매한지 꽤 지난, <자코메티의 아뜰리에>도 읽고 <하녀들>외의 장주네의 다른 희곡들도 읽어봐야겠다. 부조리극은 어렵지만 열심히 알아가고 싶다~~